欢迎您的咨询:+86-10-57058508

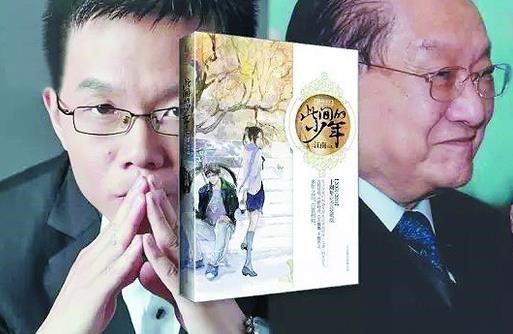

金庸诉江南案落幕,再审律师论同人作品的法律边界

2025年9月19日,被誉为“同人作品第一案”的“金庸诉江南”著作权及不正当竞争纠纷案在广东高院再审阶段达成和解。北京市中永律师事务所王韵律师、苗佩可律师代理本案被诉作品的授权图书公司精典博维及北京联合出版社向广东省高院申请再审,并全程代理、参与了再审程序。最终和解协议主要内容包括:各方一致同意不以“剽窃”定性被诉行为;江南创作时因欠缺著作权法律知识、未事先取得金庸改编作品的许可,对金庸造成损害;江南同意不再以原样再版《此间的少年》,如未来再版,将不再使用金庸作品中的独创人物名称及相关内容;2002年由案外某出版社出版的《此间的少年》所使用的副标题“射雕英雄的大学生涯”,构成不正当竞争;对于原二审判决所确定的赔偿金额,江南已履行,各方不再就此主张变动;各方当事人签收调解书后,原一、二审判决均不再发生法律效力。

虽然未能获得再审最终判决,但是通过调解使原一、二审判决不再生效,也算是向正确的方向迈出了一小步。再审代理律师认为,《此间的少年》并不侵犯金庸作品的著作权,也不构成不正当竞争。

一、著作权侵权部分:同人作品使用人物名称不构成侵犯改编权

1. 著作权法保护表达而非思想

我国《著作权法》保护的是独创性的表达,而非思想、事实或简单元素。金庸先生作品中的人物名称、简单人物关系、基础性格特征等,属于作品中的“元素”或“素材”,尚未达到著作权法所要求的“独创性表达”的程度。小说中的人物形象需通过具体情节、故事发展、细节描写等才能构成受保护的表达。单纯的人物名称、关系或碎片化特征,如“郭靖憨厚”“黄蓉机灵”“郭靖和黄蓉是情侣”“郭靖送了黄蓉宝马”等,均属于思想范畴,不构成表达,也不应因其数量的多少而改变。即便本案中涉及60多名角色组成了“人物群像”,但概括式人物关系不应因数量庞大而等同于表达。

2. 《此间的少年》情节完全独立,不构成实质性相似

《此间的少年》与金庸四部作品(《射雕英雄传》《神雕侠侣》《天龙八部》《笑傲江湖》)在情节上完全不同。前者是现代校园青春小说,后者是武侠传奇,两者在故事背景、主题发展、具体情节安排上无实质性相似之处。著作权法中的“改编”要求新作品保留原作品的基本表达。仅仅使用原作品的人物名称和简单特征,但创作了全新情节的作品,不属于著作权法意义上的改编行为。假设有60多人身穿白衬衫拍集体照,衣服上分别写着“乔峰”“欧阳锋”“小龙女”等60多个金庸作品中人物名称,那按照二审判决的逻辑,这张集体照将侵犯金庸作品的改编权,岂不荒谬?

3. 转换性使用构成合理使用

《此间的少年》是一部校园青春小说,背景设定在现代大学校园,情节、主题、表达方式与金庸武侠作品完全不同。它并非依托于原著情节,而是借用人物名称展开全新叙事,属于转换性使用。

根据著作权法原理,判断合理使用应综合考虑以下四要素:

(1)使用行为的性质和目的:具有转换性,创作全新故事;

(2)被使用作品的性质:虽为虚构类作品,但人物名称已进入文化共识;

(3)使用部分的数量和质量:仅使用名称,未使用情节;

(4)对原作品市场或价值的影响:无负面影响,不会替代原著。

综上,《此间的少年》完全符合合理使用的条件,不应被认定为著作权侵权。

二、不正当竞争部分:无竞争关系,无混淆可能

1. 著作权法已提供充分保护,反法不应扩展适用

根据知识产权法律体系的基本原则,当著作权法已对某类客体提供保护时,反不正当竞争法不应再对其不保护的元素进行“二次保护”。人物名称、简单关系等元素已接受著作权法的审视并认定不受保护后,就不应再通过反不正当竞争法予以保护,否则将破坏法律体系的稳定性。

2. 两类作品并无竞争关系,也不会存在混淆

原二审判决中也明确承认:“《此间的少年》与《射雕英雄传》《天龙八部》《笑傲江湖》《神雕侠侣》四部作品在人物名称、性格、关系等元素存在相同或类似,但情节并不相同,且分属不同文学作品类别,二者读者群有所区分。”这实际上从侧面印证了两部作品在文学类型、受众群体和市场定位上并不重合,不存在实质性的竞争关系。甚至基于“满足读者多元需求”和“促进文化发展与繁荣”的考量,原二审判决未判令停止发行《此间的少年》,而是以经济补偿作为替代措施。

金庸作品为传统武侠小说,《此间的少年》为现代校园文学,两者在受众、市场、内容方面均不相同,读者不会因阅读《此间的少年》而认为这是金庸新作或经其授权,更不会混淆作者身份。正如没有人会认为二月河的《康熙大帝》挤占了金庸先生《鹿鼎记》在撰写康熙传记文学市场中的商业机会。因为两种作品面向不同的读者群体,满足不同的阅读需求,不存在挤占市场之说。

3. 无证据表明造成实际损害,且影响过于轻微的行为不必要受反法的规制

原一审判决称《此间的少年》“挤占了查良镛(金庸)使用其作品元素发展新作品的市场空间”,这一认定缺乏基本事实支持。金庸先生自1972年封笔后未创作新作,不存在所谓的“新作品市场”被挤占的情形。同时,金庸先生的作品越知名,公众反而越不会发生混淆,没有任何证据表明《此间的少年》的出版发行对金庸作品的销售市场造成了负面影响。同时,金庸先生也不可能去创作校园爱情题材的作品,这属于常识。并且在金庸先生过世后,这种可能性就更为零。那么按照一审判决的逻辑,是否在原作者过世后,同人作品就不会发生挤占原作者创作同类新作品市场空间的不正当竞争行为?

二创作品的纠纷案件往往在著作权法与反不正当竞争法交叉保护的语境下进行讨论,对于作品元素的使用行为应秉持审慎与克制的司法态度。即便2002年由案外某出版社出版的《此间的少年》所使用的副标题“射雕英雄的大学生涯”主观上存在借助原著影响力的意图,但仍应就其使用行为的性质、程度及是否造成真实的混淆后果等予以综合考量。该行为虽带有一定攀附色彩,但本质上仍属指示作品内容、说明故事背景的描述性使用,并未直接假冒原作名称或意图使读者误认为该作品来源于金庸或其授权。其攀附程度极为轻微,并未实质性损害原作者的市场利益或造成读者群体的广泛混淆。并且,越是知名的作品,反而越应当容忍这种后人的戏谑式“攀附”行为。比如网友自称“广东乔峰”、“石家庄黄药师”,或把会议室命名为“黑木崖”等行为,这显然属于攀附,但是没必要用反法去规制。当然,毕竟同人作品一旦商业性使用,有可能使同人作者获得与其他作者相比更有利的市场优势,所以需要探索一种既有利于同人创作又有利于原作者的市场模式。

所以,反不正当竞争法旨在制止扰乱市场秩序的行为,而非对所有可能的搭便车行为进行绝对化规制。对于此类轻微攀附,应避免反法一般条款的过度扩张适用,以免不适当地限制创作表达与文化传播的空间。司法实践中应保持必要的谦抑性,区分商业标识性使用与内容描述性使用,以兼顾权利保护与创作自由的平衡。

同人创作的法律空间应当得到尊重

《此间的少年》案并非个例,早在2019年上海玄霆公司诉张牧野(天下霸唱)《摸金校尉》一案[1]中,王韵律师代理小说原作者天下霸唱,就“作者转让了原作著作权后,可否使用自己作品中的人物创作新作”的问题,提出该案涉及的法律问题与同人作品产生的法律问题完全相同。仅使用相同人物名称、关系等元素,但情节完全独立的作品,不构成改编侵权,因为大体而抽象的人物形象不构成著作权法保护的表达。该观点最终获得了该案法院的认可。

同人创作是文学创作中自古已有的常见形态,它既是读者对原作的致敬,也是文化参与的体现。法律应在保护原作权益的同时,为二次创作留下合理的空间。例如在日本,通常原作者不会反对同人作品的创作,因为同人作品与原作处于一个相辅相成的关系,但是一旦同人作品商业化使用,惯例是会把原作中的人名等特征性元素去掉。所以笔者建议引入法定许可制度,允许同人作品的创作可以不经原作者许可,但是应当支付一定的报酬,同时也要允许原作者声明拒绝作品被同人。如同杨绛老师曾表示,她为什么要写《洗澡之后》,就是要把结局写完,不使其他人续写导致误认。这样做既鼓励了同人创作,又兼顾了原作者的人身权益和财产收益。

我们认为,著作权法的目的是平衡创作者权益与社会文化发展,既要保护原创,也要鼓励创作。对著作权范围的过度扩张,反而会抑制文化创新和文学创作的发展。

当然,同人作品的法律定性在本案中仍未最终确定,期待业界同仁继续探讨交流。

[1] 上海知识产权法院,案号:(2017)沪73民终324号。